Decidí probarlo, pasar un mes sobria a ver lo que pasaba, y apenas dos horas más tarde ya no podía más, esa incertidumbre me angustiaba. El martes había prometido asistir a la presentación de un libro, el jueves a un concurso tipo trivial, el viernes a una fiesta, el sábado a un cumpleaños. ¿Igual podía no ir? ¿O bien ir, pero esquivando a la gente? ¿Sería capaz de decir “no”? El fin de semana que se avecinaba, ¿tendría que pasármelo aburrida y sin ninguna distracción? ¿Me habría condenado dando ese paso a la mala leche de por vida, me habría prohibido a mí misma el acceso a todas esas pequeñas alegrías que la vida adulta nos ofrece, a pesar de todo? La semana estaba mal escogida, eso tenía que reconocerlo, pero también reconocía que todas las semanas están mal escogidas si se trata de renunciar a los hábitos más agradables. Y si para colmo ya has informado de tu decisión a unas cuantas personas, quedaría pésimo echarte atrás, hacerlo sería una vergüenza, aunque tal vez eso supusiera un sufrimiento menor, a la larga, que no divertirte en un mes entero, pasarte un mes entero hecha unos zorros, callada y rehuyendo la compañía de la gente: ¡un mes entero!

La sensación fue más extraña las primeras veces. Era cierto, ya no me reía. Era cierto, ya no me lo pasaba bien. No sabía qué hacer con las manos y la tentación de beber era tan grande, tan vergonzosa, que vale, no había alcohol de por medio, pero cada vez que sentía la tentación me parecía que caer justo ahora sería demasiado fácil, porque cada vez estaba más convencida de que mi crecimiento se había interrumpido. Calculaba que en torno a la edad de catorce años, algo por el estilo. O diecisiete. Más bien diecisiete. Si me sentaba con un grupo de gente desconocida me quedaba en silencio, porque no me atrevía a nada, lo desconocía todo y no sabía nada, nada excepto —claro— la profunda certeza de haber perdido ese conocimiento básico: cómo existir. Era una ignorancia intensísima. Los oía hablar, hacer preguntas, estar presentes sin más, pero no tenía ni idea de cómo debería estar haciéndolo yo. Levantar un brazo o menear la cabeza se me hacía un mundo, así de difícil. Porque siempre pensaba: vete tú a saber, tal vez estoy cometiendo un error grave.

Tengo treinta y cuatro y también tengo diecisiete, pero nadie lo sabe.

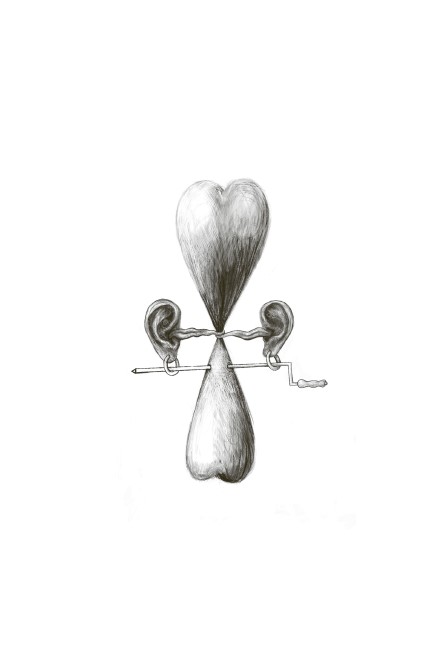

A esa persona de diecisiete le hace falta una copa de vino para empezar a saber. Hasta ahora, la copa de vino siempre le ha dado las pistas necesarias pues para… eso, simplemente saber estar. La copa ensordece la voz interior que analiza, critica y reprime. Así no cuesta nada existir. Relacionarse, reírse —la risa no sale natural bajo tanta presión—, conocer a gente nueva. Ser amable, tener desparpajo y don de gentes.

Ah, ojalá alguien le tendiera esa copa. Pero no, no se la dan. Ahora es tímida, discreta y posiblemente un pelín demasiado cándida. Y al mismo tiempo siente que dentro de ella ruge una gran inquietud. No sabe estar.

Por fortuna aún le queda la perseverancia. Y un dato aprendido a lo largo de treinta y cuatro años: lo que cuenta, en el fondo, es la capacidad y dejar que pase el tiempo.

Mientras estaba ahí sentada con mi té me transporté, como quien dice, a un bar que había entonces, hace quince años. Se llamaba Zavood y era el local más noctámbulo y más abarrotado que puedas imaginarte, además del más colorista y el más dinámico, el más divertido y también el más cosmopolita. La gente iba allí cuando ya había hecho todo lo que tenía que hacer esa noche, si todavía le quedaban ganas. Porque era un sitio que siempre ofrecía más: animación, euforia, emociones. Universitarios luciendo uniformes de sus fraternidades y bailarinas irredentas embutidas en sus vestidos de fiesta, vagabundos y bohemios y rastafaris y escritores, artistas, poetas, científicos, burgueses, plumíferos y melenudos. Nos presentábamos y bailábamos, debatíamos, escribíamos, bebíamos, decíamos tacos, fumábamos, posponíamos las obligaciones, pululábamos sin más por el local. Luego las cosas cambiaron. Diez años después, en alguna ocasión, la gente acababa en el Zavood por error, porque el aroma de la nostalgia nos invadía a bocanadas llenándonos de expectación, pero al traspasar la puerta solo nos golpeaba en las narices un tufo a cerveza mohosa, y en las orejas el estruendo de la ventilación mezclado con algo de rock del cambio de milenio. Apoyados en la barra había unos hombres tristones de mediana edad, sentados de uno en uno, embebidos en sus pensamientos, enfundados en chaquetas de cuero y con el pelo recogido en coletas grasientas. Acaso habían permanecido allí, remoloneando, desde la última fiesta hace diez años. Quizá esa era su vida, desde un principio. Quizá también estaban en el local aquellas veces, en aquellas juergas de cada noche hace quince años, solo que yo entonces no los veía.

Hace quince años, durante tantas noches de farra, dejé el alcohol por una temporada. Me abría paso hasta la barra a duras penas, hacía cola y de paso entablaba una nueva amistad, me reía y pedía un vaso de agua. Al cabo de veinte minutos, lo mismo otra vez. Y otra vez. Y a la tercera la camarera me decía, cinco coronas, por favor, si no no puedo. Yo le daba cinco coronas. Me sentía fatal. Aparte de desorientada. Así que di por terminada aquella broma lamentable. Me pasaba por los aseos a rellenar mi vaso, cuando no de cerveza.

Siempre había tentaciones de esa clase. Puede que fuera la memoria del cuerpo. La memoria del gusto. La memoria pertinaz de las meninges, que sabían con exactitud a qué atenerse cuando sonaba el plop del corcho saliendo disparado de una botella de vino, cuando notabas el olor mudo del vino tinto, cuando su sabor se te desparramaba por toda la lengua y la velada se llenaba de promesas. Aquellas tentaciones no han desaparecido del todo. Yo he oído todas esas promesas y he visto cómo se hacen realidad. Porque se hacen realidad. Yo sé cómo sucede.

Es el sabor inicial de las fiestas. El sabor de las veladas de verano. El sabor de la primavera en ciernes, cuando la brisa ya es templada y la tierra empieza a reverdecer bajo los pies. Es el sabor de estar en tu hogar. O aterrizar en mitad de un pueblo donde no conoces a nadie. El sabor que alivia la sequedad de boca. El sabor del estómago vacío al llenarse. El sabor del deshielo. El sabor de quien se sacude de encima una soledad dolorosa. O el sabor cuando te lavas para que el agua se lleve la negligencia y el tormento. El sabor de una cita concertada. La promesa de una charla. La promesa del tacto. Lo que se deshace en tu lengua, ¿es vino tinto o la garantía de una vida mejor? ¿Trajo ese sabor consigo la excitación o es más bien al revés, la excitación hizo más apetecible el sabor?

¿A qué saben las promesas que se quedan colgando en el aire, las que se te escurren entre los dedos de la mano? ¿A qué saben el cansancio matutino, la melancolía, la humillación? ¿Te percatarás algún día de que a menudo no tienes nada más que promesas y objetivos insulsos, de que no dejas de perseguirlos en una carrera absurda? Consigues atar todas esas metas y a la mañana siguiente ya se han esfumado, pero tú sigues con hambre, como si el siguiente acto público, la siguiente reunión o el siguiente contacto fuera a cambiarlo todo de golpe. Pero para reflexionar sobre todo esto nunca hay tiempo. Sobre los intereses que te cobran sobre el futuro y el sabor que engaña y te come la moral. Porque ya está de camino una promesa nueva.

El sabor de las promesas huecas: en torno a ellas se ha creado toda una cultura.

Me desperté a las diez, con una idea abofeteándome la consciencia: caramba, qué bien puede dormir una aunque haya salido de fiesta la noche anterior. Al desbloquear el teléfono vi que Kristian había mandado un mensaje por la noche: “Voy cuesta abajo en un camión. Nos estrellamos seguro, lo veo venir. Lo sé. Pero no soy capaz, no puedo apretar el pedal de freno.” Fui a la cocina, saqué del frigorífico los ingredientes para prepararme un bocadillo, molí el café y pensé que las cosas no funcionan así, la gente no deja de beber y ya está, cosa de pisar el freno y listo. El asunto es de todo menos fácil. Detrás de las copas y de la botella hay algo que hace tu vida insoportable. Un desasosiego que viene de un lugar tan lejano que no es posible desenterrar raíces. ¿La percepción de que vivir es una misión imposible? ¿El cansancio? ¿El trauma, que ha construido sus aposentos en las circunvoluciones del cerebro y no da tregua, no deja de martillearte la cabeza de la mañana a la noche? Esto es lo que el alcohol ayuda a mitigar. La certeza insoportable de la vida no es factible.

Di un mordisco al bocadillo y escribí mi respuesta: “¿Por que un camión precisamente?”

“Porque es grande y da tumbos y hace un ruido infernal y coge velocidad muy rápido; es imposible gobernarlo. No estoy seguro de que la frenada pueda arreglar nada, a esta velocidad. Puede que al contrario, nos haga volar por los aires.”

“Por lo menos no es un autobús lleno de pasajeros” respondí.

“Sí, ni un vehículo utilitario. Antes lo era. Y mira, por lo menos resultaba más fácil de conducir.”

Cuando me acabé el bocadillo agarré la taza de café y me fui a la salita a leer, pero con el libro en la mano me puse a darle vueltas al tema de nuevo: cómo se podría renunciar a pesar de todo —es decir, pisar el freno cuando una va rodando cuesta abajo en un camión—, y cómo hacerlo supondría hacer surgir con fuerza una fealdad horrible —dicho con otras palabras, hacer que todo saliera volando por los aires—. Si beber fuera un simple hábito, dejarlo sería cuestión de voluntad pura y dura, como renunciar al consumo de azúcar o desaprender malos modales, por ejemplo comer con la boca llena. Pero si es un analgésico, renunciar a ello supone vivir con dolor. ¿Y cómo hacerlo, si apretar el pedal de freno significa que ese infierno se desate de pronto y estalle, tener que afrontarlo? ¿Cómo vivir con el dolor que ha ido creciendo y conquistando tus huesos, retorciéndose como una culebra, dibujando arrugas en tu rostro? ¿Cómo vivir con todo esto, sabiendo que ni siquiera tendrás tu botella de vino por la noche?

Por esa razón prefieres no tocar el freno y seguir avanzando a toda velocidad.

“Últimamente bebo muy poco” quiere decir que ya no bebo como un caballo en el abrevadero, sino que en raras ocasiones me tomo un vaso de vino, aunque la mayor parte de las veces lo que significa es que no bebo ni una gota: ¿será que tengo un problema de alcoholismo, o de no beber ni gota? Porque ellos beben una botella de vino detrás de otra, así se pasan la noche entera, además de varias cervezas cada uno y cócteles, mientras que yo me bebo al principio una copa de vino y por lo general un té y nada más, gracias, por eso a muchos les da la impresión de que ya no bebo ni una gota. He empezado a beber demasiado poco, y la gente saca la conclusión de que seguramente tengo un problema con el alcohol.